国内アーティストが海外で戦うために必要なこと

近年、日本のアーティストが海外で活躍する例が増えてきた。

しかし、依然として国内のアート市場と海外の市場には大きなギャップがあり、多くの作家が国際的な競争に苦戦している。

では、日本のアーティストが海外で成功を収めるためには、どのような準備や戦略が必要なのか。以下のポイントを掘り下げながら考えていきたい。

1. 大きな作品を制作し、発表できる環境の確保

海外のアート市場では、大規模な作品が重要視されることが多い。特に、ニューヨークやロンドン、パリといった主要都市のギャラリーやアートフェアでは、インパクトのある大きな作品が目を引く。

しかし、日本のコマーシャルギャラリーでは、小作品の展示を勧めることが一般的だ。これは、単純に日本の住環境が限られており、大きな作品を購入できるコレクターが少ないという事情も影響している。

そのため、海外で成功を目指すアーティストは、大きな作品を制作し、それを発表する環境を意図的に作り出す必要がある。

例えば、大型のインスタレーションを発表できるスペースを確保したり、海外のアートフェアに積極的に参加したりすることが求められる。これにより、国際的な市場で求められる作品のスケール感に慣れることができる。

2. レジデンスでの武者修行

海外での経験がアーティストに与える影響は大きい。

日本にいるだけでは得られない視点やインスピレーションを得るためにも、海外のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)プログラムへの参加は非常に有益だ。現地に住み、異文化の中で生活することで、これまで見たことのない風景や習慣に触れることができる。

例えば、欧米の都市での滞在経験は、作品のテーマやスタイルに新たな視点をもたらすことがある。また、アジアやアフリカなど、自分とは異なる文化圏に滞在することで、作品そのものの表現が変化する可能性もある。

こうした経験を積むことで、作品の幅が広がり、よりグローバルな視点を持ったアーティストへと成長できる。

3. 英語でのプレゼンテーション能力を鍛える

海外での成功を目指すならば、英語でのプレゼンテーション能力は必須である。

ギャラリーやコレクターとの交渉、アーティストトーク、展覧会のステートメント作成など、アーティストが自らの作品を語る機会は数多くある。

その際、通訳を介したコミュニケーションでは、どうしても熱量やニュアンスが伝わりにくくなる。

そのため、できる限り英語で自分の作品を説明できるようになるべきだ。

暗記でも構わないので、自分のコンセプトを明確に伝えられるように準備することが重要である。また、ギャラリストやキュレーターとの日常的な会話でも最低限の英語力が求められるため、英語学習にも積極的に取り組むべきだ。

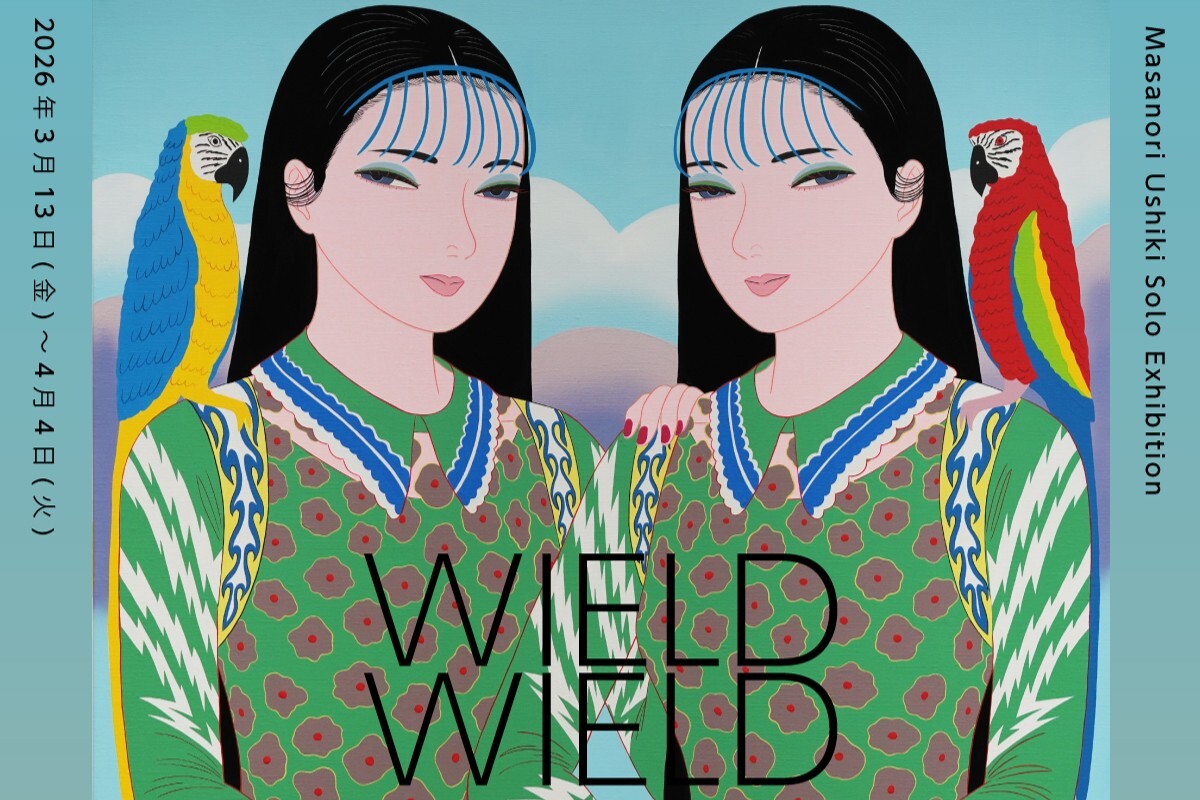

4. 日本人としてのアイデンティティをどう打ち出すか

海外で活動する際、日本人としてのアイデンティティをどのように作品に反映させるかは、大きなテーマの一つである。

特に西洋のアート市場では、日本の伝統や文化を強調した作品が注目されやすい傾向がある。

一方で、あまりに「オリエンタルなエキゾチシズム」に頼りすぎると、表現の幅が限定される危険もある。

例えば、日本の伝統工芸や浮世絵の要素を取り入れることで、独自のアイデンティティを強調することもできる。しかし、それが単なるマーケティング的な要素になってしまうと、アーティストの本質的な表現が損なわれる可能性もある。

このバランスをどう取るかが、国際的に成功するための鍵となる。

5. 国内での実績を積んでから海外へ

海外で成功するためには、まず国内で一定の実績を積むことが重要である。

国際的なアートシーンは実績主義が基本であり、日本国内でまったく評価されていない作家がいきなり海外で成功するのは極めて難しい。

国内で個展を開き、ギャラリーと関係を築き、アートフェアやコンペティションで認知度を高めることが先決だ。

また、日本国内で作品が売れる実績を持つことも、海外進出において重要な要素である。海外のギャラリーやコレクターは、作家の過去の販売実績を重視する傾向がある。

そのため、日本国内での販売実績を確立し、それを持って海外に挑戦するほうが現実的な戦略となる。

終わりに

日本のアーティストが海外で活躍するためには、多くの準備と戦略が必要である。大きな作品を制作し、海外の展示環境に適応すること。レジデンスを活用し、新たな視点を得ること。英語で自分の作品を語るスキルを磨くこと。日本人としてのアイデンティティをどのように打ち出すかを考えること。そして、国内での実績を積んでから海外に挑むこと。

これらのステップを踏むことで、日本のアーティストが国際的な舞台で成功する可能性は大きく高まるだろう。2025年、日本のアートシーンがさらに飛躍する年となることを期待したい。