後藤夢乃 インタビュー<前編>普遍的な要素を再解釈し、自身のルーツを探る

後藤夢乃は1996年東京都生まれ。2019 年女子美術大学 洋画専攻卒業 、2022 年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻(第一研究室)修了。

何層にも重なった凹凸のある油彩画が持つ物質的な強さと、内に秘める精神的な世界で深い奥行きと重厚感を創り出します。

tagboatにて個展「Venus in Furs」を開催する後藤夢乃さんのアトリエにて、制作についてお話をお伺いしました。

インタビュー・撮影:寺内奈乃、植松苑子

|

後藤夢乃 Yumeno Goto |

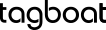

《La Venus del espejo》 木製パネルに油彩, 130.5x 162 x5cm, 2022

絵を描くことで、新しいものを見つけたい

ー普段はどのように作品の構想を考えていますか?

ますイメージを掴み、それから2~3段階のスケッチを経て制作に入ります。

これは今回の作品を構想した際の最初のドローイングです。頭に浮かんだことを文章で書くこともあれば、こういう風に鉛筆でスケッチを描くこともあります。描いたものをどれくらいのサイズで描きたいか考え、パネルの大きさに合わせて原寸大のドローイングも描きます。

最初は姿や雰囲気が思い浮かんで、その段階で色彩も思い浮かんでいることが多いです。

後藤夢乃さんのアトリエ

《La Venus del espejo》制作前の100号(130.5x162cm)原寸大スケッチ

ーどのようなときに思い浮かびますか?

考えようとして、というより、意識していないときに思いつきますね。

例えば、今回の個展が今年の10月にあるな、ということを前もって頭の片隅に置いておきながら、他の展示や制作も進めます。どういう感じにしようか無意識下で考えることで、いつでもアイデアを思い浮かぶような状態にしておくんです。別の絵を書いてるときに次に描きたい絵が思い浮かんでくる、ということもあります。

最初に構図を決めたら、後から変えることはしません。描いている間に「もっとこうしたい」、例えば技法的なことで「この色はこういうふうに出してみたい」ということが思い浮かんでも、そのアイデアは目の前の絵に対しては出さずに、次の作品に生かします。「作品制作は終わりがない」とおっしゃる作家さんは多いと思うんですけど、私の場合は絵に油が乗り切ってしまうと感じたら、潔く描き終えて次に進んでしまいます。

ー描いている間にも、どんどんやりたいことが思い浮かんでくるんですね。

はい。制作において最終目標に到達したい、という思いは常にあるんですけれど、それはもう一生かけて達成していきたいことですね。

描くことで常に新しい発見があるので、作品を一枚一枚積み重ねていきます。そうすると次の手が思い浮かんでいくので、その目標を追い求めています。

例えば、「棘マリア」とか「ブラックマリア」とか同じようなモチーフを何枚も書くことがあります。それは自分がそのモチーフを一度描いただけでは決して満足していないからです。描くときに既存のやり方をアップデートして習熟させていくことと、今までと違う方法に挑戦したいっていう新しいこと、そのどちらもあって、それを組み合わせて布を「織っていく」ような、そういう感覚を持っています。

私は非常に多作というか、とにかくたくさん絵を描きますが、やはりそれは「新しいものを見つけたい」という思いがあるからだと思います。しかも、毎回何か発見があります。描いてすぐには何かわからなくても、展示をしてみて1週間経ってから気づく、ということもありますね。制作中は作品との距離が近すぎるということはあるので。

私の制作の過程は「栄枯盛衰」または「春夏秋冬」という感じがします。イメージが湧いてきて、描き始めると盛り上がり、佳境を迎えると段々筆が遅くなっていき、そうすると制作の終わりである「死」を感じます。私と絵との関係性は死んでいくけど、描き手から切り離して自立した存在になることで、その絵はまた「生まれる」。つまり復活するんですよね。

絵を描いている最中は、胎盤からへその緒を通して栄養を与えているかのような、かなり作品と近い距離で描いているという思いがあります。でも完成が見えてくると、一気にへその緒を切ってしまうように送り出すんですよね。作品が一人で自立して、旅立ってくれるように。すると作品を自分が描いたものを冷静に見られるようになります。描くことはアウトプットでもありますが、インプットでもあるというのは感じます。次にやってみたい描き方とか、モチーフの選び方とか、そこからまた考え始めます。

ーいつも複数の絵を並行して制作されているんですか?

そうですね。毎日毎日休みなく描いてしまうので、強制的に距離を置く時間をとらないといけません。複数の作品を同時並行で描き、別の絵を乾燥させている間に他の絵を進めています。一つの作品に全集中してしまうと、愛が重くなってしまうので…。愛が圧縮されすぎて足し算ばかりになってしまって、抜くとか引くとか、そういった大事な作業ができなくなってしまいます。分散させるとちょうどよくなります。

修了制作の作品は一枚の絵ではありますが、画面が大きく一つの作品の中でいろんな場面を描いたので、そういった意味では分散できていました。

東京藝術大学 卒業・修了作品展 《Re-alchemy of maleficia; peclipsis lunaris, flos allii, qui stat in sepe.》 木製パネル・油彩, 340cmx860cm, 2022年

ー環境が作品に影響することはありますか?

日本は湿度が高いので、合わせた制作方法をとっています。特に西洋の絵画ではニスを塗ることが多いですが、日本の環境で、更に私が描くゴシックな世界観でニスを塗ってしまうと、内容と相まって湿度が高くなりすぎてしまうので、私は塗っていません。

気持ちの面では、季節によって変わる光や温度の影響を受けることがあります。秋は冬に向けて死にゆく季節であることを強く感じて辛いのですが、死んでしまうとお化けになれるんだと思うことで、気の持ちようをコントロールしています。どの季節であっても変わらず制作はしていますが、冬は籠る季節なので、集中できる感覚があります。夏はどちらかというと、外からの情報が入ってきやすい感じがするので、外界と接続している感覚はありますね。ラジオで甲子園を聞きながら制作をすることもありますよ。

「毛皮を着たヴィーナス」に見る聖と俗

ー今回の展覧会の作品は「毛皮を着たヴィーナス」から着想されていますが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

もともと、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの曲「Venus in Furs」が好きで、何年も前から度々歌詞を書き出していたんです。いつかこれをテーマに制作したいなと思っていて。

以前の個展では「娼性」というキーワードを重視して制作していました。宗教では「聖」と「俗」の区別が根底にありますが、「俗なるものの中にある聖なるもの」というテーマについて自分の中で突き詰めて考える時期を経て、今ようやくこのテーマに向き合う時期が来たという感覚です。

小説「毛皮を着たヴィーナス」の作者、ザッハー・マゾッホの名前は「マゾヒズム」の語源になっていますが、私の作品ではマゾヒズム的な部分や小説の中のエピソードを抽出しているのではなく、あくまで小説の中における普遍的なものと、自分の中にあるものを繋げて再解釈しています。ヒロインが主人公を患者として治癒する聖女になった、という部分が最も重要ですね。

《A Sancti flaing ad sanitatem sui ipsius》 木製パネルに油彩, 180x 130 x5cm, 2022年

今回描いた作品の中にも、主人公であるセヴェリンが出てくるわけではありません。例えば《A Sancti flaing ad sanitatem sui ipsius》はティツィアーノ・ヴェチェッリオの「マルシュアスの皮剥ぎ」を題材にしていますが、小説をなぞると、この中心で逆さづりにされているのは主人公のセヴェリンであるはずです。ただ、私がそこでセヴェリンを描いたとしたら、物語を再現するだけになってしまうんですよね。私が抽出したいのは、あくまで「聖女が治癒を施している」という部分です。これはヒロインである聖女のセルフケアのための絵として描きました。それが普遍的なことにも繋がってくるのではないかと感じています。

《マルシュアスの皮剝ぎ》 ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

私がこの物語から抽出した本質は「患者を治癒する」というところにあります。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの方の歌詞にも私が意図したことと通ずるような部分があったので、コンセプトに入れました。

私は制作の中で、再創造、再解釈、あるいはリスタート、リ・クリエイティブを行っています。それは現代魔女がやっていることとも繋がってきます。既存のものに沿って行動するのではなく、まずは今自分が生きてる、その中にあるものを重視するようにしています。

「Venus in Furs」コンセプト

ウクライナ出身オーストリアの作家、ザッハー=マゾッホ著による「毛皮を着たヴィーナス」において、毛皮とは女性と美の中に存在している暴虐や残酷を象徴し、畏怖を呼び起こす何かがあると書かれています。

しかし、作中にも登場するティツィアーノの「鏡を見るヴィーナス」で描かれた女神のモデルが纏ったその毛皮は、実は裸体を恥じらい隠すためではなく、寒くて鼻をすするのを恐れて羽織ったものだったのです。

専制的な欲望の眼差しの下、氷のように寒い世界の中では、愛の女神ヴィーナスは風邪をひかないように大仰な毛皮を着こまなければならず、凍えるように毛皮を纏うのです。

この小説から私が受け取った解釈は、毛皮の象徴と治癒をすることについてです。

主人公セヴェリンは、自分の女神である彼女と奴隷契約を結び、女王様になってもらいます。

彼が自らの倒錯を優先させ一方的に女王の役を彼女に要求する様は、奴隷が主人を調教しているようで、だんだんと彼女の心の底にある残虐性を目覚めさせ、凍てつかせました。

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの曲である「Venus in Furs」の歌詞の一節に、

“Please don’t forsake him

Strike, dear mistress, and cure his heart”

“彼を見捨てないでください

叩いてください、親愛なる愛人、そして彼の心を治してください”

とあります。

結局のところ、自らの残虐で凍えるような、内なる女王性に気づいた彼女は、患者を鞭で叩き、皮を剥いで、治癒する聖女となったのです。

————————

参考文献:「毛皮を着たヴィーナス」/ザッハー=マゾッホ/許 光俊訳

単に「毛皮を着たヴィーナス」が好きだから絵のモチーフにするのではなく、最近の自分の身の回りに起きたエピソードが繋がってきて「絵が現実を引き寄せる」ということを強く意識したから選びました。

友人が勧めてくれたガブリエル・ガルシア・マルケスのラテン文学「エレンディラ」を読んだ時に、驚くことがありました。

その物語の中では、砂漠の中の立派なお屋敷に、いじわるなおばあさんと孫のエレンディラが住んでいて、エレンディラがおばあさんの世話をしてるんですけど、ろうそくの火を消し忘れたせいで家が全焼してしまって、放浪生活をすることになります。お金を稼ぐ手段としておばあさんがエデンディラの身を売るんですね。そのカルマにまみれた一族が、少し私の家族の姿と重なるというか…全く同じ境遇ではないんですけど。

私の祖父は画家で、アンドリュー・ワイエスのような写実画を描いていたんです。喫煙している妊婦の作品があるのですが、妊婦のモデルは私の祖母で、この絵が描かれた後に蒸発してしまいました。このときお腹にいるのが私の母なんです。ここで描かれているのは、明らかにマグダラのマリアなんですよね。つまり魔女なんですよ。私の母が魔女から生まれたということが分かったそのとき、自分のルーツ、つまり「魔女」に確信を持ちました。

自分のルーツを何万年も辿っていけば、どこかでつながるはずだから、私は「魔女」の血に反応している、というところまでは感じていたんです。でも意外と身近なところにルーツがあったということに気が付いたのは、ごく最近のことでした。

この祖父が描いた絵のタイトルは「聖母」なんです。私が今やってることと、祖父が若い頃に描いていたものがすごく似ているんですよね。聖母であり、魔女。俗なるものの中にある、聖なるもの。

私の祖母は魔女だけど、その一方で祖父は悪魔みたいな人なんです。祖母には「ファウスト」のメフィストフェレスみたいと言われていたりして。田んぼの中を貴族のようなマントを着て歩いていたこともあって「ドラキュラ」と呼ばれていたそうです。その話を聞いたときに、自分の中に流れる闇の一族の血を感じたんですよ。魔のルーツを強く意識しました。

エレンディラの小説にも、似たようなカルマを感じたんです。一族の中で巡るカルマ。それは私のカルマに繋がってくるように感じました。

続きはこちらから

インタビュームービー

展覧会情報

2022年10月14日(金) ~ 2022年11月3日(木)

営業時間:平日12:00-20:00

土日祝日 11:00-20:00

*最終日は17時close、他、館の営業時間に準ずる

入場無料

会場:阪急MEN’S TOKYO タグボート

〒100-8488 東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急MEN’S TOKYO 7F

銀座、阪急MEN’S TOKYO 7F、タグボートのギャラリースペースにて、現代アーティスト・後藤夢乃による個展「Venus in Furs」を開催いたします。

後藤夢乃は2019年に女子美術大学を卒業後、2022年に東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻第一研究室を修了した、新進気鋭の作家です。

彼女が描くのは、神話や伝承、魔術、聖母マリアや女神像などをモチーフとした絵画。

それらが古来から引き継がれてきたように、彼女は自身が生きるこの世界の空気を織り交ぜて描き、また未来へ引き継いでいきます。

人の心に寄り添い、救いをもたらすメッセージが作品に色濃く込められています。

何層にも重なった凹凸のある油彩画が持つ物質的な強さと、内に秘める精神的な世界で深い奥行きと重厚感を創り出します。

タグボートでは2度目の個展となる本展では、油絵作品の新作を展示・販売いたします。

暗闇の中から浮かび上がる鮮やかな色彩で表現された後藤夢乃渾身の作品をどうぞご高覧ください。

|

後藤夢乃 Yumeno Goto |