アートの新時代は、渋谷からはじまる ー アート渋谷派宣言

渋谷派、はじまる──アートとカルチャーの再起動

「渋谷派」が、始動する。

それは単なる展覧会の名称でも、スタイルでもない。タグボートが提唱する「アート 渋谷派」とは、日本の現代アートにおいて新たなムーブメントを生み出す思想の旗印である。

“派”とは、ある思想や運動に共鳴し、未来に向けて新たな文化をつくり出す「動き」そのものを指す。

印象派、未来派、具体派──かつてアートの歴史に刻まれた数々の「派」は、世界に対して新しい問いを投げかけ、その時代の価値観を更新してきた。

そして、今。

音楽、ファッション、ストリート、映像、そしてアニメ・マンガといった多層的な日本のカルチャーを受け止め、再構築する「渋谷派」が立ち上がろうとしている。

なぜ、いま渋谷なのか?

原宿が“かわいい”や“ポップ”を象徴するカルチャーの発信地であるならば、渋谷はもっと混沌とした「都市のエネルギー」を吸い込む場所だ。スクランブル交差点を渡る無数の人波。巨大なLEDビジョン、階層的に絡み合う音楽と映像、そして雑多な言語とファッション。渋谷には、整いすぎたものに対する反骨と、整わないことを許容する懐の深さがある。

かつて“渋谷系”と呼ばれた音楽ムーブメントが世界を魅了したように、今あらためて渋谷という街から「新しいアートのかたち」が立ち上がるのは、決して偶然ではない。

渋谷派の第一波──3人のアーティストが描く未来

10月24日。 「アート 渋谷派」の初陣を飾るのは、手島領、カネコタカナオ、中島友太という3人のアーティストだ。彼らは皆、マンガやアニメ、ゲームといった日本のポップカルチャーに深く影響を受けつつ、それを単なる引用や装飾にとどめず、現代アートとしての地平へと引き上げてきた。

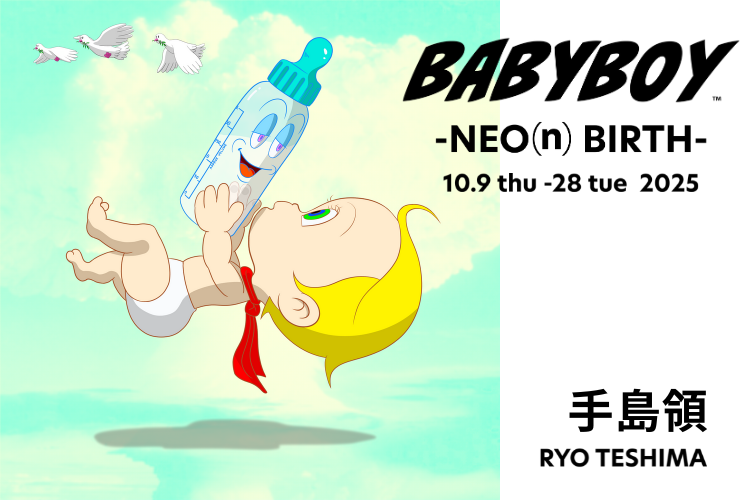

手島領は、アニメやマンガから抽出されたような輪郭線をもったキャラクター「BABY BOY」によって、社会と自己の境界が曖昧になる今という時代に少年の姿を借りて“空洞の叫び”を描こうとしている。

カネコタカナオは、デジタルと手描きの間を自在に往復しながら、現代都市に生きる私たちの内面をキャラクターを通じて可視化していく。

キャラは可愛いが、決して軽くはない。背後には不安や葛藤といった“都市に棲むリアル”が潜んでいる。

中島友太は、VJや映像インスタレーションなどの領域まで越境し、アニメ以後の視覚文化を再構築する。彼の作品はただの“見るアート”ではなく、“体験する映像”であり、“感じる構造”だ。

この3人に共通するのは、いずれも「ポップ」を起点としながら、「深度」をもって作品を構築している点だ。

商業イラストやキャラクターアートとの境界線を溶かしつつ、現代アートとしての文脈を踏まえた表現を実現している。

つまり、彼らは“日本人にとってのアートのリアル”を提示しようとしているのだ。

渋谷という磁場がアートを変える

渋谷派のアートは、音楽と共鳴し、ファッションと溶け合い、ストリートに根を張り、夜の街にも馴染む。

美術館の白い壁ではなく、路上のグラフィティの隣でも呼吸できる。それでいて、単なるストリートカルチャーの延長線ではない。

そこには、作品としての完成度も、思想としての芯もある。

今、日本の現代アートに必要なのは、欧米的なアート観に従うことでも、誰かの“正解”をなぞることでもない。

必要なのは、渋谷のような場所から、自分たちのリアルに根ざした文化を、自分たちの方法で表現することだ。

それは“渋谷っぽい”とか“流行っている”という表層的な意味ではない。もっと根底から、世界に対して「私たちはこう生きている」と提示することなのだ。

渋谷派の未来へ

「渋谷系」ではなく「渋谷派」と名乗った理由は、そこにある。

“系”とはスタイルであり、流派であり、ある程度の枠を持つ。

だが“派”は違う。派は、思想であり、衝動であり、まだ名づけられていない何かを巻き込みながら膨張していく。

印象派、抽象派など過去の芸術運動が「派」として歴史に刻まれたのは、作品の形式ではなく、世界に対する新しい態度を提示したからだ。「アート渋谷派」もまた、そうありたいと願う。

渋谷には、模倣ではない文化がある。

人に見せるためではなく、自分たちが面白がるために作られた音楽、ファッション、メディアが、結果として時代を先取りしていた歴史がある。

10月24日に渋谷センター街の雑踏の中にあえて開く展示空間は、まさに“都市の混沌”と“現代アート”が交差する最前線になるだろう。

渋谷は、次のムーブメントの発信地になる。

SHIBUYA XXIで10月24日から開催される「アート渋谷派」の展示情報

10月9日(木)からギャラリーにて個展「BABYBOY-NEO(n) BIRTH-」を開催いたします!

手島領「BABYBOY-NEO(n) BIRTH-」

2025年10月9日(木) ~ 10月28日(火)

営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝

※初日の10月9日(木)は17:00オープンとなります。

※オープニングレセプション:10月9日(木)18:00-20:00

※10月16日(木)はセミナー開催のため18:00閉場となります。

入場無料・予約不要

会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F

手島領個展「BABYBOY-NEO(n) BIRTH-」の展覧会情報はこちら