人を動かすチカラ──ライブとアートの話

最近では、どんなに配信技術が進んでも「生のライブ」にしかない力が再び注目されている。

たとえば、あるバンドが地方都市でライブを開催したとき、その会場には全国からファンが駆けつけ、チケットは即完売。

グッズ売り場には長い列ができ、SNSには「感動した」「一生の思い出」といった投稿があふれた。

だが、これは単に「いい音楽だった」からではない。

実はそのバンドは、ライブの数か月前からSNSで地道に発信を続けていたのである。

毎週欠かさずリハーサル風景を投稿し、メンバー同士の会話をライブ配信し、今回のツアーへの思いをブログに綴っていた。

それを見た人たちは、だんだんその世界に入り込み、「どうしても現場で観たい」と強く思うようになったのだ。

このように、リアルなイベントが成功するかどうかは「事前のネットでの仕込み」にかかっている。

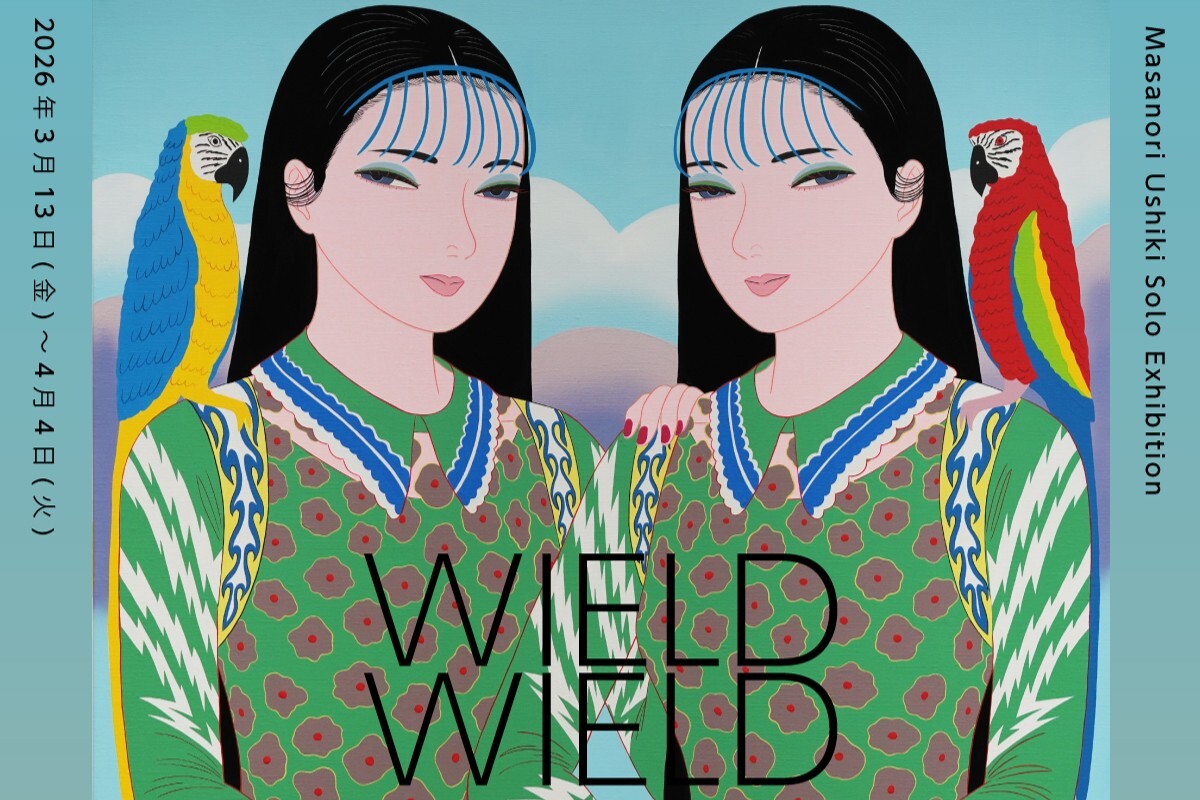

これはライブだけではない。アートの展覧会でも同じである。

アーティストがただ絵を飾るだけでは、人はなかなか足を運ばない。

SNSやWebでその作品の背景や思いを丁寧に発信し、それを何度も目にすることで、ようやく「見に行こう」という気持ちが芽生える。

ポイントは「時間」と「くり返し」である。

最低でも数か月前から、毎週・毎日といった形で継続的に情報を発信していくことが大事だ。

一度では人の記憶に残らない。でも、何度も見て、耳にして、言葉を聞くことで、らせんのように記憶が定着していく。

そしてもう一つ重要なのが「ストーリー」である。

たとえば、あるアーティストが「どうしてこの作品を描くようになったのか」「なぜこの色を使ったのか」「今どんなことに悩んでいるのか」といった背景を語ると、その作品はただのモノではなく「物語」になる。

人は物語に心を動かされる。これは昔話やアニメが記憶に残りやすいのと同じである。

いまアート業界は厳しい状況にある。

コロナ禍のときは、一時的に「アートバブル」が起きたが、それは旅行や外食ができないからこそ「何か残るものを」としてアートを買った人たちがいたからである。

決して昔からアートに興味があった人たちではない。

だからこそ、これからは「アートに興味がない人たち」にこそ目を向けなければならない。

音楽、ファッション、映画、ゲーム…。他の世界で心を動かされている人たちに、アートの魅力をどう伝えていくかが勝負なのだ。

たとえば、音楽イベントとアート展示を組み合わせたり、人気のあるアパレルブランドとコラボレーションしたりすることで、新しい客層を取り込むことができる。アートを「美術館の中」だけに閉じ込めておく時代ではない。

そして、最も重要なのが「集客力」である。

集客とは「人を動かす力」である。ネットでページが見られた回数(ページビュー)とは違う。

スマホで作品を見ることは簡単だが、実際にその場所に足を運ぶには、心を動かされなければならない。

つまり、「行きたい」と思わせることが、どれだけできるかが問われているのだ。

これはビジネスでも同じである。

お金に変わるのは「人を集める力」であり、それはやがて「ファンをつくる力」につながる。

だからこそ、「人が来ても売れない」と言い訳をするようなギャラリーや販売者は、まず「人をどう動かすか」という基本を見直すべきである。

アートは静かな世界に見えるかもしれない。

でも実は、そこにはたくさんの戦略と努力が詰まっている。

ライブと同じように、何か月も前から準備をして、毎日のように言葉を届けて、やっと誰かの心を動かすことができる。

だからアートに関わる人たちは、もっと発信しよう。

もっと物語を語ろう。そして何度でも届けよう。人が集まる場所には、いつも物語がある。

そしてその物語が、また次の誰かの心を動かしていくのだ。