長縄拓哉アーティストインタビュー「アートで健康を考える」

長縄拓哉は、歯科医としての知見とアーティストとしての感性を行き来しながら、身体や健康、医療の風景をユニークなビジュアルで可視化してきました。診療現場での経験や、子どもたちの成長にまつわる観察、そして医療に対する社会的な関心など、多様な視点を織り交ぜながら、アートを通じて“からだ”について考えるきっかけをつくり出しています。今回のインタビューでは、創作の背景にある問題意識や、医療とアートをつなぐ実践のかたち、そして未来に向けた構想についてお話を伺いました。

長縄拓哉 Takuya Naganawa

1982年愛知県生まれ

2007年東京歯科大学卒業

2012年デンマーク・オーフス大学客員研究員

2024年デジタルハリウッド大学大学院中退

【受賞歴】

2015年IADR(ボストン)ニューロサイエンスアワード

2021年モダンアート展入選

2024年Independent 審査員特別賞(徳光健治賞)

【展示歴】

2021年アートが痛みを減らすっ展(二子玉川蔦屋家電)

2022年にゃんこリーダーとヘルスリテラシー展(銀座創英ギャラリー)

2023年長縄拓哉作品展(そごう横浜)

2024年長縄拓哉個展(松屋銀座)

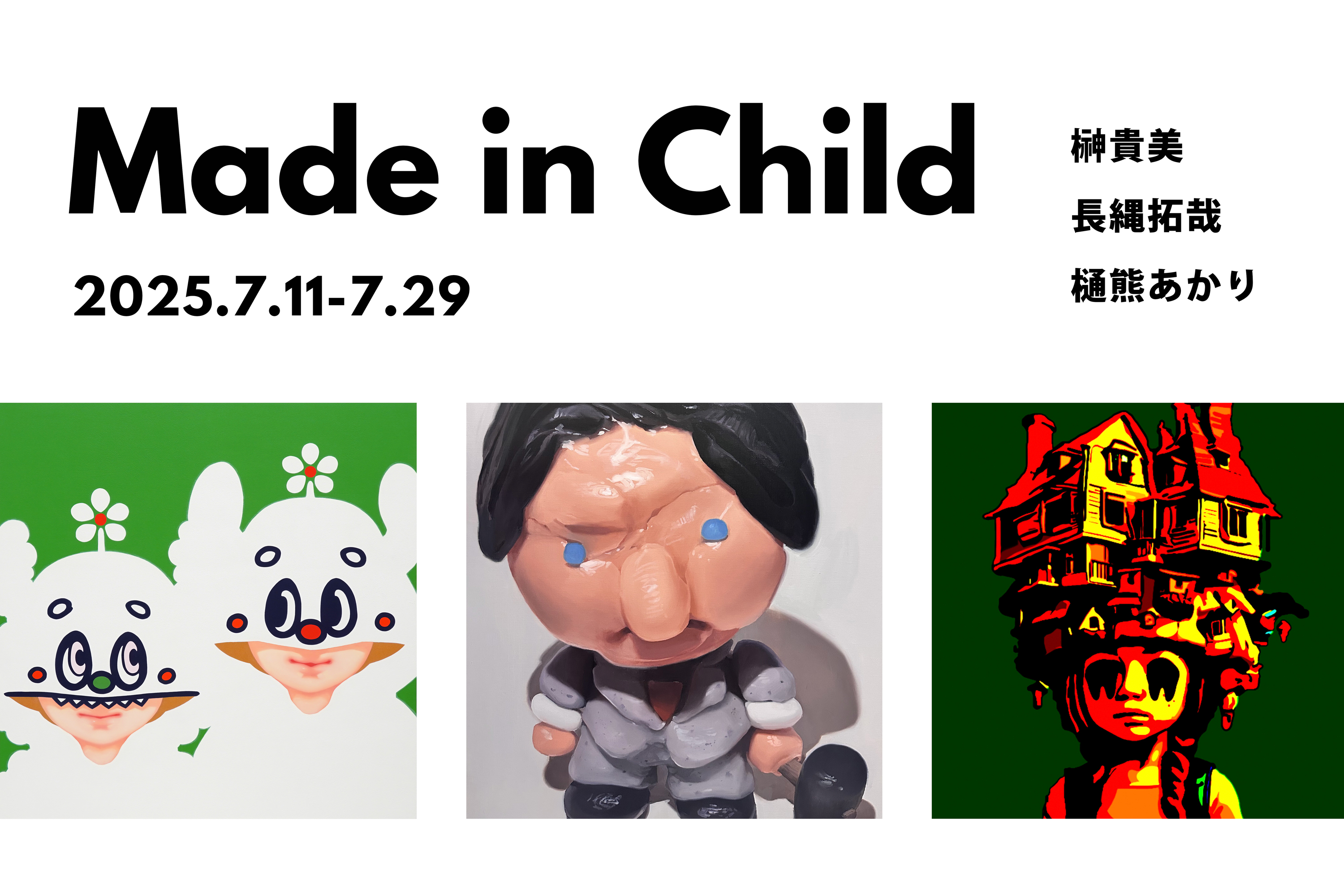

2025年Takuya Naganawa Art Expo(大阪関西万博Expoホール)

現代美術の特性を応用し、医療や健康に無関心な人々や小児のヘルスリテラシーを向上させ疾病予防をめざす。

著書に、医療介護の現場で役立つベーシックオーラルケア(クインエッセンス出版)、歯科オンライン診療の現在(インターアクション株式会社)など。完売作家2021,2022(アートコレクターズ)。ネクストブレイク作家2021選出(月刊美術)。大阪関西万博ではExpoホールで個展を開催し、1日で1900名の来場者を記録した。

日本遠隔医療学会 歯科遠隔医療分科会会長、日本口腔顔面痛学会 評議員/診療ガイドライン委員/慢性疼痛診療ガイドライン委員、日本口腔内科学会代議員、厚生労働省教育訓練プログラム開発事業メディカルイノベーション戦略プログラム委員、千葉大学遠隔医療マネジメントプログラム委員など。

アートで健康を考える

美術と医療を融合させる中で、アートが医療に与える影響について、最近の気づきや発見はありますか?

アートが直接的に病気を治癒するわけではありませんが、最近改めて感じているのは、アートが医療や健康に対する“関心の入り口”になりうるということです。

医療や健康にまったく関心のなかった人が、たまたまアート作品に触れたことをきっかけに、その背景にある身体や病の構造、あるいはケアの現場について自発的に考え始める――そうした「無意識のインプット」が、結果として健康行動のきっかけになる可能性があるのではないかと考えています。

アートは診断や治療の手段にはなりませんが、感情や直感を通じて情報を伝える力がある。それが時に、医学的な言葉よりも人の行動変容を自然に促すこともあるかもしれません。最近は、そうした“周辺的な作用”にこそ、アートと医療の交差点の可能性があるのではと感じています。

「ヘルスリテラシーの向上」という目標を掲げられていますが、これまでに特に印象的だった作品のエピソードや、鑑賞者からの反応があれば教えてください

はい、私自身も「ヘルスリテラシーの向上」というテーマにどれほどアートが寄与できるかを検証するために、実際に作品を手に取ってくださった方々へのインタビュー調査を行いました。

その結果、全体の75%以上の方が、作品をきっかけに他者との会話が生まれたと答えてくれました。そして興味深いのは、そうした会話の内容が単なる感想ではなく、歯科や医療に関する具体的な話題に及んでいたことです。

これは、アート作品が単に鑑賞されるだけでなく、日常の中で医療的な話題を自然に共有する媒介になっている可能性を示しています。つまり、作品のコンテクストがコミュニケーションの質に影響を与え、それが間接的にヘルスリテラシーの向上に寄与しているのではないかと感じています。

アートが医療情報を「教える」ものではなく、「話題にするきっかけをつくる」ものとして機能している――その発見は、私にとって非常に印象深いものでした。

訪問歯科診療の現場での経験が作品に影響を与えたことはありますか?

はい、訪問歯科診療の現場での経験は、私の作品に大きな影響を与えています。

私たち歯科医師の使命は、口腔環境を整えることで、「食べる」「話す」「笑う」など、人間らしい営みを支えることにあります。そしてその延長線上に、誤嚥性肺炎の予防という重要な役割があります。現場では、口腔ケアの質が患者さんの命やQOLに直結することを日々実感しています。

そうした臨床のリアルを、少しでも多くの人にわかりやすく、興味をもって受け取ってもらうために、作品にも工夫を加えました。たとえば肺炎の原因となる口腔細菌を擬人化して“小人”として描き、それらが肺の中――ぶどうの房のような肺胞に暮らしているという世界観をつくりました。

作品のタイトルは《ハイホー》。小人が肺の中でイタズラしている様子を描いており、肺胞(alveolus)と“ハイホー”をかけたダブルミーニングになっています。

このように、専門的な知識や現場での観察をビジュアルに翻訳することで、医療への理解や関心を自然に引き出すことを目指しています。

『ハイ・ホー』2024年、キャンバスにアクリル、H60.6×W60.6×D3cm

作品の発表や展示の場を選ぶ際に意識していることは何ですか?また、今後挑戦したい展示形態や場所はありますか?

展示場所について、特別に「選ぶ」という意識はあまり持っていません。むしろ、場所にこだわらないからこそ、結果的に“普通の作家が展示しない場所”で作品を見てもらう機会が多いように感じています。

医療に携わる友人からのお声がけで、学会会場や病院内での展示が実現したり、大阪・関西万博のような大規模イベントで発表する機会をいただいたりもしました。さらには、新宿ゴールデン街の看板や、わずか四畳半ほどのバーの店内など、一般的なギャラリーとは全く異なる環境での展示も行っています。

このように“場を選ばない”スタンスの背景には、「医療や健康に興味のない人が、どこにいるかわからない」という思いがあります。パチンコ屋かもしれないし、居酒屋で朝までお酒を飲んでいる人かもしれない。そうした人たちに偶然でも作品が目に入るような場所に届けたい。そこから少しでも、自分の体や健康について考えるきっかけが生まれれば、結果的に予防につながり、医療費の抑制にも貢献できるのではないかと思っています。

今後挑戦したい展示形態としては、移動式の展示や、街中で偶然出会うようなパブリックアート的な展開にさらに力を入れていきたいです。たとえば医療MaaSの車両と連動させて、アートと医療体験をセットで届けるなど、“医療に出会う前にアートと出会う”ような仕組みをもっと作っていけたらと思っています。

デジタル技術を活用して作品を制作されていますが、今後取り入れたい技術や、新たな表現方法のアイデアがあれば教えてください。

はい、私は日常的に臨床の現場で口腔内スキャナーや3Dプリンターを使って義歯を製作しています。見方を変えれば、義歯もまたひとつの立体造形作品であり、身体と密接に関わる「彫刻」と捉えることもできます。こうした医療用のデジタル技術をアートの視点で再解釈することは、今後さらに広がる可能性があると感じています。

また、現在取り組んでいる医療MaaS(モビリティを活用した移動型診療)も、アートと技術の融合の場として注目しています。たとえば、移動診療車の中でスキャンから製作までを行い、そのプロセス自体を“制作行為”として可視化するといった表現が考えられます。医療と制作、ケアとクリエイションが地続きであるという感覚を、より多くの人に共有できたらと思っています。

目的は一貫していて、より多くの人の目に触れ、無意識のうちに健康や医療への関心が高まるような設計をしていきたい。デジタルとフィジカルの融合領域に、まだまだ未開拓の表現の余地があると感じています。

現在の日本における医療とアートの関係性について、どのように感じていますか?また、今後この分野がどう発展していくと思いますか?

日本における医療とアートの関係性については、これまでも病院内での対話型鑑賞の導入や、空間の色彩・造形を工夫して患者の不安を和らげる取り組みなど、一定の実践は行われてきました。特に小児病棟や緩和ケア領域では、アートの持つ情緒的な力が配慮として活かされています。

ただし、やはりアートが直接的に病気を治すわけではないという点は明確であり、その意味で医療現場でのアートの役割には限界と慎重さが必要だと感じています。そこを過剰に語ると、アートのもつ自由さや自律性も損なわれてしまう。ですから、アートが医療にどんな「効果」をもたらすか、という問いに縛られすぎないことも大切だと思っています。

一方で、人々の関心の引き方や感情の動き方には、医療とアートが交差する場面で独特の熱や反応が生まれることがあるのも事実です。個人的には、その“熱”を活かして、無理に制度に取り込むのではなく、むしろ周縁で好きにやる、それぐらいの距離感のほうが長続きするのではないかと考えています。

今後この分野がどう発展していくかについては、正直なところ不透明です。ただ、だからこそあまり先を読みすぎず、好きな作品を好きな場所で発表することを通して、結果的に誰かの意識が少しだけ変わる――それくらいの“ゆるいつながり”が、この領域にふさわしい形なのかもしれません。

ご自身のアート活動を通じて、社会に対してどのような影響を与えたいと考えていますか?

私がアート活動を通じて社会に対して与えたい影響は、人々が自分自身の身体や健康について考える「きっかけ」を生み出すことです。

アートには、人と人との間にコミュニケーションを生む力があります。だからこそ、できるだけ多くの人に作品に触れてもらえるように、展示の場にも工夫を凝らしたいと考えています。

たとえば、ふと通りかかったときに「なんでこんな場所にアートが?」と立ち止まってしまうような、ちょっとした違和感や日常からのズレを含んだ展示。そうすることで、当たり前に風景に溶け込んでしまうのではなく、むしろ少し居心地が悪いくらいの状態をつくりたいんです。それが結果として、ただ癒されるだけの“医療空間の装飾”とは異なる、能動的な気づきや思考を促す装置になるのではないかと思っています。

最終的には、「なんとなく気になって見た作品が、自分の健康や生活習慣を見つめ直すきっかけになった」――そんな連鎖が生まれれば、それこそがアートと社会の幸せな接点のひとつではないかと感じています。

打ち合わせの際に、歯科医師としての視点からアーティストの方にインタビューをされたと伺いましたが、その経験を通じてどのような気づきがありましたか?また、アーティストの皆さんのヘルスリテラシーについて感じたことがあれば教えてください。

当初は正直なところ、「芸術家=不規則で破天荒な生活」というイメージを抱いていたんです。徹夜で制作、タバコを片手に、歯も磨かずにキャンバスに向かう……そんな“古典的芸術家像”のようなものを想像していました。だからこそ、「むしろ美術家にこそ、歯科医として健康行動を促す必要があるのでは」と考え、インタビューを通じてアプローチしてみようと思ったのが始まりでした。

実際には、私の先入観はいい意味で裏切られました。お話を伺った15名ほどの作家さんの多くが、とても健康的な生活習慣を持ち、歯科健診も定期的に受け、睡眠や食事、セルフケアにも意識的に取り組んでいるということがわかりました。タバコを吸っている方もほとんどおらず、むしろ生活リズムが整っていて、創作との向き合い方にも余裕があるように見受けられました。

もちろんこれは、インタビューした方々が美大出身や実績のある作家だったこと、また生活環境や教育背景が整っている可能性も大きいと思います。そういう意味では、“健康に無頓着な人たち”の姿は別の現場にこそあるのではと考えるようにもなりました。たとえば過酷な労働環境にいる人たちや、忙しさの中で自分の健康を後回しにせざるをえない人たち——ブラック企業やメディア業界など、見えにくい場所にこそアプローチが必要なのかもしれないと、改めて感じています。

この経験は、ヘルスリテラシーというものが職業や肩書きだけでは測れない、極めて個別的なものであるという気づきを与えてくれました。そして、本当に支援や介入が必要な人にどう接触するかという次の課題を考える契機にもなりました。

3人展「Made in Child」ではどのような作品を出展される予定でしょうか。

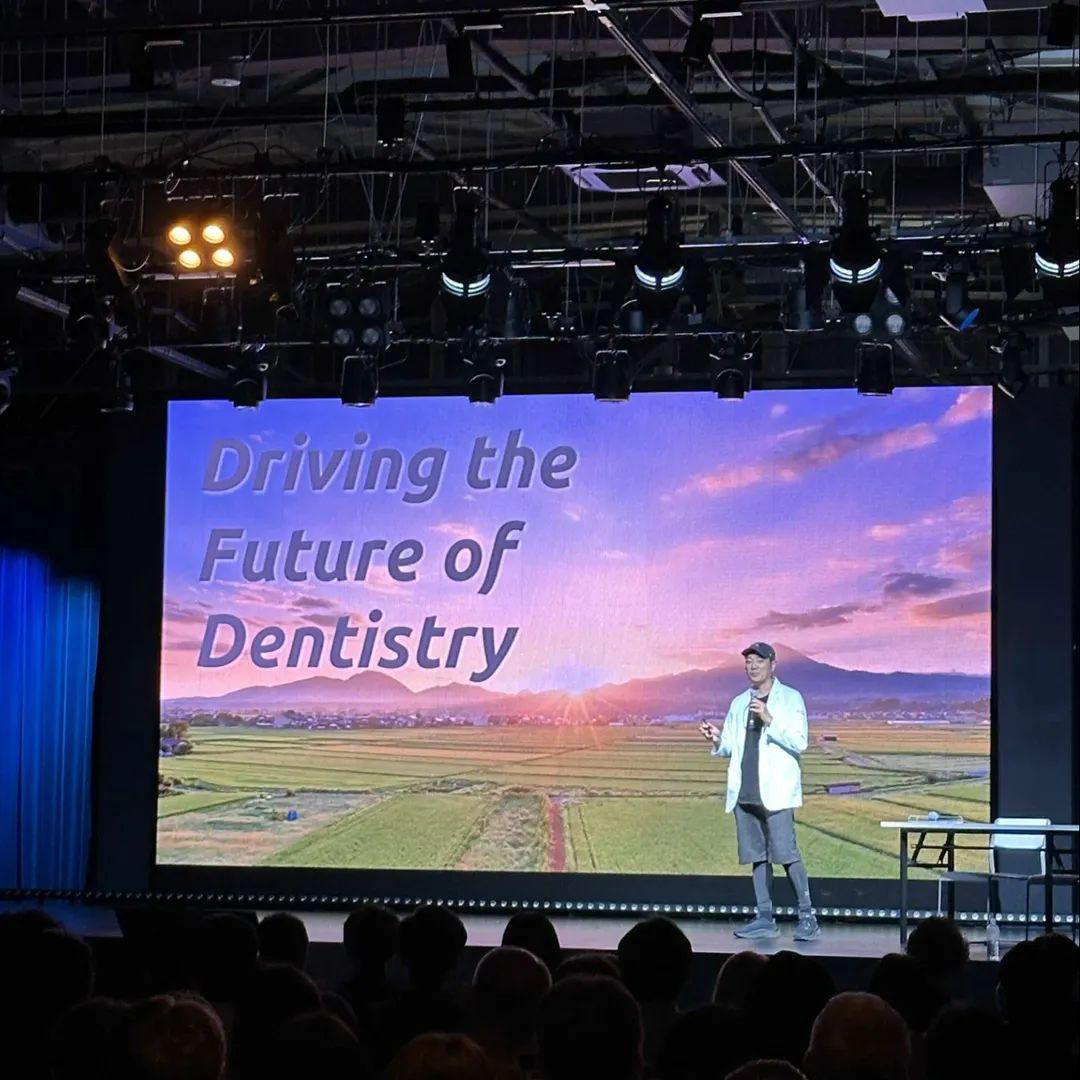

「Made in Child」展では、これまでと同様に、6歳前後の子どもたちをモチーフにした作品を中心に出展する予定です。

この年齢は、ちょうど第一大臼歯(いわゆる「6歳臼歯」)が生え始める時期です。第一大臼歯は、最初に生えてくる永久歯でありながら、口腔内にもっとも長く存在する歯で、咀嚼(そしゃく)の中心として非常に重要な役割を果たします。ところが、見えづらい位置にあるうえに、生えたばかりでケアが行き届かないことも多く、虫歯になりやすい歯でもあります。

そうした背景を踏まえて、作品の中では子どもたちの姿を通じて、歯の成長やケアの大切さをさりげなく伝えています。たとえば、目が歯のかたちになっていたり、画面の中にメッセージが隠されていたりと、遊び心と意味を織り交ぜた表現を意識しています。

鑑賞する方が、作品をきっかけに「この子の歯、どうなってるんだろう?」と気づいたり、「ああ、自分の子どもも6歳だったな」と思い出したりすることで、自然に健康やケアの話題に接続されるような導線が作れたらと考えています。

ぜひ、少し立ち止まって、見る人それぞれの目線でゆっくり味わっていただけたら嬉しいです。隠された意図や仕掛けに気づくかどうかも、作品を楽しむ一つのポイントかもしれません。

3人展『Made in Child』ではワークショップを開催予定ですが、具体的にどのような内容を考えていますか? また、参加者にどのような気づきや学びを持ち帰ってもらいたいと考えていますか?

『Made in Child』展では、1日限定で特別なワークショップを開催予定です。会場の駐車場に、普段実際の診療にも使用している**歯科医療MaaS車両「O-Gai」**を展示し、その車内で最新の医療テクノロジーに触れられる体験を提供します。

ワークショップの内容としては、

口腔用スキャナーによるスキャン体験

3Dプリンターで製作された義歯の見学・触察

白衣とゴーグルを着用しての“小さな歯医者さん体験”(例:お父さんの口をスキャンしてみる等)

といった、リアルで先端的な歯科医療の世界に「遊びながら触れる」体験型プログラムを予定しています。

このワークショップを通じて、参加者には単なる“職業体験”を超えて、

医療が日常の中にあることへの理解

身体や健康を“面白い”と感じる気づき

科学技術と創造力がつながっているという実感

を持ち帰っていただきたいと考えています。特に子どもたちにとっては、未来の医療にふれることで、創造力と科学的関心の両方が刺激される時間になることを願っています。

また、「歯科医療もアートも遠い世界の話ではなく、自分たちの生活のすぐそばにあるものなんだ」と感じてもらえるような、記憶に残る体験の場を目指しています。

7月11日(金)からギャラリーにてグループ展「Made in Child」を開催いたします!

「Made in Child」

2025年7月11日(金) ~ 7月29日(火)

営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝

※初日の7月11日(金)は17:00オープンとなります。

※オープニングレセプション:7月11日(金)18:00-20:00

入場無料・予約不要

会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F

関連する記事

Category

Pick Up

- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」

- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」

- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」

- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」

- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」

- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」

- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」

- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」

- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」

- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」