手島領アーティストインタビュー「戦う赤ちゃんが問いかける世界」

2月21日(木)より開催の3人展「Plastics」に出展する手島領。オリジナルキャラクターの「BABYBOY」を中心とした作品を制作しており、その作品はポップでありながらも独特の世界観を持っています。今回は、創作のきっかけやプロセスなどをお聞きしました。

手島領 Ryo Teshima

多摩美術大学卒。

博報堂を経て2005年「螢光TOKYO」設立。

翌年「DESIGN BOY」設立。広告を中心にクリエイティブディレクター、アートディレクターを生業としつつ、2019年頃からアート作家活動を本格スタート。

赤ちゃん戦士「BABYBOY」シリーズでは世界の情勢や出来事をモチーフにカラフルでポップな作品を発表。ビジュアルに関わる仕事の傍らで更に音楽作品を発表するなど、

創作ジャンルの分け隔てなく創造する独自のスタイルで活動中。

戦う赤ちゃんが問いかける世界

__作品をつくりはじめたのはいつ頃ですか?きっかけはありましたか?

10年前位に作家のヒロ杉山氏にお誘いを受けてZINE展に参加したのがきっかけです。その後ZINE制作と同時に「ART作品も作ってみる?」という話になりまして、アート制作として本格化したのは2019年頃からだったと思います。それまでは主にクリエイティブディレクター/アートディレクターという立場での物作りがメインで、自分はむしろ作家さんに仕事をお願いする側での関わり方が多かったですが、こうして今、そんな自分がアートを作るとはまさか想像してはいませんでした(苦笑)

__「BABYBOY」というキャラクターはどのように誕生しましたか?その背景や動機を教えてください。

作品制作を始めた頃は、自分らしい手法や表現を模索しながら「いかにアートらしく見えるか否か」を意識して制作していました。ですがそれではどこか腑に落ちなくて…。アート作家としての資質がやっぱり無いなぁ、と感じる時期もありましたが、振り返ってみれば、肩に力が入りすぎていたのかもしれません。

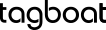

気持ちを切り替えて、純粋に描くことを楽しむことを優先して生まれたのが「お城ボット」シリーズ。お城をロボットにキャラクター化することで、「既成のアートらしさ」に縛られず、自分本来の自由な発想で描く喜びを再発見した気がします。

お城がロボットに変形したら?というI F発想から生まれた「お城ボット」シリーズ。これは第一弾の熊本城ロボット。首里城、姫路城と3タイプ制作しています。

やがて世界はコロナ禍〜戦争へ。パンデミックや戦争の悲劇の渦中、私自身にも「大きな変化=子どもの誕生」という経験が訪れました。悲しみと喜び、この2つの生と死コントラストは複雑な感情と連関をもたらしました。特に、罪のない人々や生まれて間もない赤ちゃんたちの理不尽に命を奪われる信じられない現実に、強い悲しみと怒りを感じました。

戦う赤ちゃん「BABYBOY」は、私のそんな気持ちから生まれました。このキャラクターは、希望と悲しみ、そして怒りと祈りといった相反する複雑な感情の結晶なのです。

__「世界の問題と対峙する幼児」という設定は非常にインパクトがありますが、このキャラクターを通して伝えたいことは何ですか?

伝えたいことは、「生まれくる命の怒り」です。

先ほども述べたように世界や日本、私たちの身の回りには、たくさんの問題や困難があります。ここ数年は天災や戦争、コロナなど、大勢の命が失われる悲劇が続きました。こうした出来事を、例えば誕生した赤ちゃん達の視点で考えるとどうでしょうか。きっとこの過酷な環境が彼らにとっては「当たり前の環境」と感じるのでしょう。もしかすると「こんな世界にしてしまった先人達への怒り」を強く感じるかもしれません。私たちは、つい自分や身近な人の安全を優先しがちですが、この先の世界を生きねばならない赤ちゃん達の気持ちにも目を向けるべき、考えてみるべきではないか。彼らの(一見可愛くて幼い)怒りを想像し表現する作品で、観る人にそんな気付きを与えられたらと思います。

『DOWN ROCK WAR』2021 キャンバスにUVプリント、部分グロス加工 96x 195x 3.5cm

BABYBOY初期の作品「DOWN ROCK WAR」。文字通り、ロックダウンしたコロナ禍をテーマに描いた作品。この頃はまだ正面の顔を見せないようにしていました。設定もまだ定まっていませんね。

__アーティストステートメントについて教えてください。

私の作品は、不安定な時代における“命の尊さ”がテーマです。

コロナ禍や戦争といった危機的状況下でも新たに生まれる命があり、その命が危機にさらされる現実に深い憂いを感じています。作品の中心にいる「BABYBOY」は、そんな今という時代に生まれた赤ちゃんのヒーロー。彼は“希望の象徴”であり、次世代の命を守るために立ち上がった“赤ちゃん戦士”という設定。このキャラクターを通じて、たとえ死の隣であっても産まれる命の尊さや未来への願いを描き出しています。

__作品はどのように制作していますか?技法について教えてください。

最新の技術とアナログ表現を融合させた、独自の制作スタイルで作っています。

最新の技術とはApple Vision Pro(AVP)です。AVPを装着し、巨大な仮想モニターで作品を原寸大に表示しながらデジタルペイントします。基本的な作画や仕上げ仕様などはここで設計して印刷をかけます。さらに完成したプリントのディテールが不足している部分/全体に手描きで加筆していき完成させます。技法としてはほぼデジタルですが、仕上げのアナログ作業との調和による独特なレトロフューチャー感を生み出し、温もりのある仕上がりを目指しています。例えばレトロタッチなポップな表現を4K化/8K化するような、そんなイメージもあります。

Apple Vision Proを装着して制作している様子。MacBookをミラーリングさせ、目前に出現する巨大なワイドスクリーンを見ながら描いています。

可愛さと怒りの共存

__色彩にネオンカラーを選ぶ際、どのような感情やメッセージを込めていますか?

テーマがシビアな内容が多いので、そのままのイメージで着彩するとどうしても暗く重くなってしまいます。ただ作品の初見や見た目まで暗くなるのも本意ではないので、モチーフが赤ちゃんということで色設計もシンプルにカラフルでポップなイメージになるよう意識しています。

特にネオンカラーは発色が強く印象的。そこには生命の息吹も感じますし、また反対に激しさ(怒り)も含むし。可愛くも激しい時代の中で生きていく赤ちゃんの“タフさ”が滲み出るような感覚=ネオンカラーのイメージと合致するように感じます。未来を支える赤ちゃん達に「とんでもない時代だけど、どうか挫けず、華やかに生きていって欲しい」というような思いを込めています。

__作風が確立するまでの経緯を教えてください。

私は漫画やロボットアニメが好きです。

特に好きなのは幼少の頃、70年代〜80年代のレトロ風味のあるアニメーション。マンガだと手塚治虫さんや石ノ森章太郎さん、藤子不二雄さん、アニメだと富野由悠季さんと安彦良和さんによる1stガンダムなど、やはり80年代のレトロなキャラクターに興味を惹かれます。この自分の趣向性(線が柔らかくて武器や恐怖表現がリアルすぎないことなど、プリミティブな表現・色彩であること)は、どこか赤ちゃんの目から見る世界観にも通じるような気がして、BABYBOYの可愛い雰囲気と相まって自然に定着していったように思います。キャラクターをリアルに作るよりもある種の救いの象徴(例えば天使、キューピーのような)としてディフォルメする方が自分には合っていると感じています。テーマは超リアルなんですけどね。

_現代アーティストや音楽の作詞作曲など、多岐に渡る活動をされていますが、これらの分野がお互いにどのように影響を与えていますか?

物を創る時(これはどんな物でもそうなんですが)、どうしても主観的/独りよがりになる事ってありますよね?作り手側の気持ち100%で作る。それがアーティストって事なのでしょうけれど、私の場合は携わるクリエイションが様々なので、途中で筆をとめれば自分の作品がちょっと客観的に見れるというか、引いて考えられる。ディテールを詰めつつ、突き放して遠い観点から捉える。よくデッサンする時に離れてみたりしますよね、あの感じのもっと極端な行為ですね。作品が世の中とどうジョイントしていくのか?という意識を持っているから、かも知れません。客観と主観の感覚をハーモナイズさせながら頭の中でまとめていく、そんな影響があるんじゃないかと自分では思っています。

ちなみに「Plastics」と言えば、かつて流行ったテクノポップバンドの名前。リーダーの故・中西俊夫さんはボーカルでありギタリストでありアート作品も沢山作っていらした。私はそのボーダーレス感覚というか、地続きな感じでクリエイションする姿勢に憧れを持っています。肩書きや役割りはその都度変わっていい、みたいな“フレッシュな軽妙さ”は作り手として非常に大切にしています。

音楽ユニット「am8(エーエムエイト)」で活動する時は、ネコのマスクを装着しています。ライブの時がかなり苦労します。

_現在の世界が抱える問題をテーマにする上で、創作のモチベーションや葛藤はありますか?

テーマを決める時、自然災害は一旦避け、人的災害をテーマにする事にしています。

何故ならば人的災害は文字通り人同士の問題です。それは意識が変わればもしかしたら解決することかも知れないから、作品を通して少しでも気付きを作れるかもしれない。でも自然災害は、これはもうどうしようも無い部分があります。起こるべきして起こる。能登の被災では、未だ多くの人が苦しい生活をされている現実もある。それ自体は心が痛むし何とかしたいという気持ちもありますが、とてもデリケートな部分もあるので中途半端にテーマに出来ない、と感じています。

『divine Revelation 神の啓示』2025年 wood panel, inkjet print, uv, add hand drawing 160cm × 160cm

最新作ではBABYBOYの仲間BABYGIRLを新しく登場させました。BOY meets GIRLをBABYでやってみるイメージです。

赤ちゃんという存在は、年齢や国籍関係なく貴重な存在だと思います。その赤ちゃんが困るような世界に我々がしちゃマズイよな、という感情を人の間で考えてもらう事は出来そうなので、まず人的災害にフォーカスしているのが現状ですね。

_グループ展「Plastics」では、どのようなコンセプトで展示プランを構成されましたか?

先ず個展ではなく「3人の作家の展示だ」という事を意識しました。

今回ご一緒する南村さんとフルフォードさん、2人の作風を勝手に想像してみて、自分のパートの役割は何だろう?を考える。そこから考えて、次は自分の作風から今回はどんな展開やアプローチが適切だろうか?という、主観と客観を交えながら決めていきました。「Plastics」という言葉にある表面的にはカリッとした方がいいかもな…と思い、今回は重めより、もっとシンプルに華やかなシリーズにしよう!と心がけました。2人の中だと自分の役割は「取っ掛かり」とか「切り込み隊長」としてギャラリー全体をまとめるような意識で構成したように思います。

_今後の制作において挑戦したいことや意識していきたいことを教えてください。

【挑戦していきたいこと】

BABYBOYはキャラのたったシリーズですので、立体作品やストーリー性などを膨らまして、最終的にはアニメ化するくらいのコンテンツ化を目指したいです。世界の問題を抱えていますからある種、叙事詩的なものになるのかな?

また違うシリーズとしては「森」とか「街」を描いてみたいです。自分の作風で描くとどうなるのか?が興味があります。私の場合、音は欠かせないのでやはり音楽的なアプローチも忘れず環境的な作品を創ってみたいな、という気分です。

【意識していきたいこと】

アートのみならず「表現は陣地取り」と考えています。作家の思いと世間の評価の間には時間的なタイムラグがあると感じるので、自分の作品のどの部分が評価されているのかは常に意識して、持続させる手法と、新たに挑戦する手法を混在させつつレベルアップしていきたいな、と思います。あとは国内だけじゃなく、世界のマーケットを意識したいです。つまり、「日本的な表現であること/世界的な表現であること」、その差分を意識的にコントロールしたい。そうする事で国境を越えた作風というのを昇華出来たら嬉しいなぁ、と思っています。

|

手島領 Ryo Teshima |

「Plastics」

2025年2月21日(金) ~ 3月11日(火)

営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝

※初日2月21日(金)は17:00オープンとなります。

※オープニングレセプション:2月21日(金)18:00-20:00

入場無料・予約不要

会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F

tagboatのギャラリーにて、現代アーティスト手島領、南村杞憂、フルフォード素馨による3人展「Plastics」を開催いたします。「Plastics」では、表面的な印象や偽りの中に潜む本質を提示した3名のアーティストによる作品を展示いたします。

関連する記事

Category

Pick Up

- 初登場・牛木匡憲個展インタビュー「野生に宿る倫理。 未来を射抜く独自のストローク」

- アートフェアインタビュー① ayaka nakamura

- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」

- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」

- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」

- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」

- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」

- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」

- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」

- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」