前田博雅 アーティストインタビュー 積み重なる都市のレイヤーが生む余白

前田博雅の代表作「The City Layered」は一見して、ビル街を写した写真作品に見える。しかし、しばらく眺めているとビルの窓ガラスに隙間を縫うように走る車が映りこみ、その間を人々が歩いている様子が徐々に目に入り、それが映像であることに気づく。

空を埋め尽くす高層ビルと、その間を通り抜けていく人々が一つの画面の中で入り交じった様相は、見る者に新鮮な驚きを与える。

今回のインタビューでは、これまで展示に合わせて行った様々な試みとその成果を振り返りつつ、作家自身や作品の変化と今後の展望について伺った。

インタビュー・テキスト:寺内奈乃 撮影:高橋佳寿美

前田博雅| Hiromasa Maeda

前田博雅| Hiromasa Maeda

2018年武蔵野美術大学造形学部映像学科卒

2020年東京藝術大学映像研究科メディア映像専攻修了

鑑賞者とコレクター、それぞれの視点での反応

「The City Layered (Ginza #1 Aug. 26th, 2019 ED-1)」

ーこれまでタグボート主催のイベントに多数参加していただきました。tagboat art fairやアート解放区日本橋に参加されていかがでしたか?

非常に多くの方に見ていただき、反応や指摘をいただいたのは自分にとって大きな収穫だったと感じています。

特に鑑賞者の関心はどういった方向に向くのか、ということを確認できました。ご年配の方からお子さんまで、幅広い年齢層の方に共通して、まず「動いている」というその瞬間の面白さ、驚きを感じていただいている、ということを再確認できて。

ここからさらに色々追求していけるな、と改めて感じています。

ー来場者からは具体的にどのようなコメントがありましたか?

皆さんが一番気になっているのは、反射という現象の仕組みそのものの面白さのようです。現在主に制作している「The City Layered」について、「画面の中でどうなってるの?どういう風に撮ってるの?」とか、「人々の流れと動かない建築物の対比が面白いね」と言っていただけることが多かったです。

「実際のライブ映像ですか?」と聞かれる方もいました。いろんな見え方がするのは面白いですね。そのへんの解釈の幅広さも1つ魅力になっているのかなと思います。

また、以前大学院の修了制作で見た、という方もいらっしゃって嬉しかったです。

ー在学中は大学での展示を中心として発表されていたと思います。卒業してからの展示に来られる方と、何か反応の違いはありましたか?

大学のときは、映像の内容についての言及が多かったです。

tagboat art fairは展示会・見本市の性質がある場なので、コレクターの方と話をさせていただくと、蒐集するという観点でどう保存するかとか、映像作品だからこそ、ディスプレイの機構か映像そのものかどこにその価値があるのか、という質問もあったりして、自分の中では新鮮な反応でした。

またある方は、全部は買えないし、見れば見るほど迷ってしまうと言って3時間くらい会場で悩まれていらっしゃいました。

tagboat art fair 2021(2021年3月6日、7日開催)

アート解放区日本橋(2021年3月19日ー5月9日開催)

過去から続くテーマを取り入れた最新作

ーtagboat art fair、アート解放区日本橋で展示された「存在」の制作のきっかけは何でしょうか?

「存在」の取り組み自体は「The City Layered」より先でした。学部4年生の時から続けている作品です。

アート解放区日本橋でも「The City Layered」と「存在」を並べて展示していたら、表向きのテイストが違うのでお客さんにも驚かれました。

二つの作品には自分の中でひとつテーマとして共通する部分があって、「重なるレイヤー」という同じ考え方の中で作っています。

「存在」の制作のプロセスとしては、石が落ちている地面を撮影しに行って、一定時間たってからもう一度、同じであろうと思われる場所に行ってみて、そういうことを数回続けて繰り返すんです。

自分としては同じ地点を、同じスケール、フレームで撮っているつもりなんですけど、それでも時間の経過による変化とか記憶の違いによってちょっとずつズレが生じるんです。その差分、時間の積み重ね。時間が経ってもそこには同じ存在がある、あるいは、逆にずれて抜け落ちているところもある、そういうところを「存在」の中で表現したかったんです。

ー同じくtagboat art fair で発表されたシングルチャンネル作品「reflection 01」を制作する中で、感じたことはありますか?

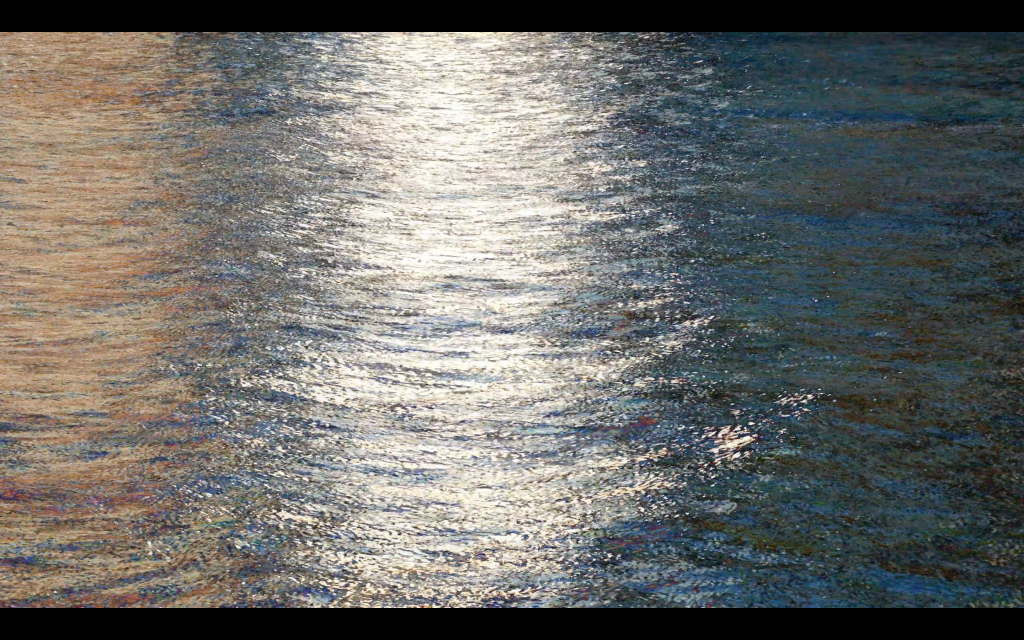

タイトルを「reflection 01」としてるんですが「水鏡」そして「反射」という言葉としてのモチーフを使いながら、作品の中では過去を振り返っています。

今と過去の場所を通じてのつながりや違いを試してみようと思ったんです。

その中で、再開発でビルが建ち並ぶ様子とか、運河の反射とかを、映像の中で使いました。

シングルチャンネルなのでカットでつないでいる部分はあるんですが、カットでつなぐことで人を圧倒させるというか、やはり映像の時間軸を操ることの力はあるなと感じました。

特にこの作品は大きい画面ですし、整然とビルの垂直・水平が整った映像が次々と写しだされることによって建物の存在感を示すことができると感じました。

「reflection 01」

変わりゆく都市を撮る「The City Layered」

ー撮影機材について教えてください。

普段使っているカメラです。今までは学校の機材だったんですが、卒業してから改めて4Kが撮れる一眼を買いました。

ー撮影場所はどのように探していますか。

事前にどこなら撮りたいものが撮れそうか調べます。たまたま通りがかったところで面白い場所や気になる場所があれば、後日改めてカメラを持って行くこともあります。

高いところから見下ろせる場所が今の作品では必要です。そうすると商業施設にしぼられてしまいますが、そういう場所は警備員さんがしょっちゅう見回りをしているので気を遣います。人の入り方や角度、ちゃんと外が映り込むポイントが撮れるか、場所としても三脚が立てられるかが重要です。

ー辛抱強く待たないと、ベストの場所・タイミングでは撮影できないですよね。実際に撮影が始まるとどのような点に気を付けますか?

映像は途中をつないだり切ったりができますが、僕の場合はなるべくひとつの流れはそのまま使ってます。

映画やドラマではないので、尺の決まりはないんですが、画面の中の流れによって撮る時間を伸ばしてみたり止めてみたりを判断します。

1回分の素材は最低10分は撮っています。例えば車の流れが、信号が青から赤になって止まり、人が道路を渡り始めて流れが出来て、というその1周期を何周分かとって、撮れ高があったと思えばそこで止めます。

信号待ちの流れが止まっている時間などは、編集するときの編集点に使えますね。通行人に指示は出せないので、良いタイミングが来るまで撮ります。

「The City Layered (Marunouchi #1 Oct. 30th, 2019 ED-1)」

ーコロナ禍が始まる前と比べて何か変化はありましたか?

前より制作ペースは落ちてしまいましたね。

僕は家の中より外に出て撮影することが多いので、感染状況との向き合い方が難しいと感じています。自分が人に感染させるかもしれないという状況の中で、どこまで外出して撮影していいのか、という葛藤はありつつ、なるべく頑張って月に一度は外での撮影をしていました。

ー「The City Layered」シリーズでは都市の風景を題材にされていますが、コロナ前後で同じ場所を定点観察すると、映像で収まるものにも変化が見えそうですね。

そうですね。今までの平常時に撮る作品だと建物に映り込む人の流れの面白さがあったと思うんですけど、緊急事態宣言中はパタッと人がいなくなりました。コロナ禍が始まってから一度、夜に銀座に行ってみたんですけど、本当に人がいなかったです。

それはそれで、前後の作品の比較の中では今撮る映像にも価値が生まれると思うんですが、単体で見ると面白味は抜け落ちてしまいますね。

こういった状況がどのくらい続くのかは分かりませんし、自分がどのように対応していくべきかは考え続けています。

ー「The City Layered」を撮り始めたのは、いつからですか?

大学院に行ってからです。

僕自身が、映像を作る上で、フレーミングの面白さ、合成編集のレイヤー構造、時間軸、そういった要素への興味が強いので、そこにこだわって制作している部分はあります。するとそのせいでテーマがぶれてしまうことがあって、それが大学院の時の制作の課題でもあったんですけど。

自分の中に「レイヤー」というものが軸にあるとすれば、どういうモチーフを使ったら更に見る人と面白さを共有できるだろうか、というところから「The City Layered」にたどり着きました。

それまでの制作はどちらかというとコンピューターソフトを使って人工的な構成で制作することが多く、でも、それだと自分の恣意的な操作を制御するのが難しい場合があります。

逆に実在する世界に対して、可能な限り恣意的な操作を行うとどうなるか、という試みの中で「都市」というテーマが出てきました。

もちろん自分が東京で生まれ育ったということもありますが、どんどんビルが積みあがって、壁のようにそびえたって空を埋め尽くしていく、そういう様子が、ある意味「原風景」なんです。違和感のあるものが、自分の中で慣れ親しんだ風景でもある、という両面性が「都市」というテーマの中にはあります。

それはもしかすると重なり合うように建つビルそのもの、あるいはガラス張りの窓に映り込むビル像、といったものの中で表現ができるかもしれないと思いました。そして今のシリーズの制作にたどり着いたんです。

先行作品としては、ベッヒャー派の写真家たちや、リー・フリードランダー、マイケル・ウルフ、松江泰治さん、中野正貴さんの作品を調べたり見たりしながら自分の方向性を考えていました。

ー前田さんは東京のどのあたりの風景が馴染み深いですか?

僕自身は隅田川沿いで生まれ育っているので、基本的には川沿い、下町付近です。

あるいは、臨海部にある開発区あたりの、ビルがどんどん立ち上がってガラス張りのビルが立ち並ぶ風景がある場所ですね。

静的な映像と動的な鑑賞体験

「The City Layered (Shibuya #3, Nov. 4th, 2019)」

ー映像作品を制作しはじめたのはいつですか?

高校3年生の時です。受験に向けて制作を増やしていく中で試しに作ったのが最初です。

最初はどちらかというと写真とか、あと短い期間だったものの日本画も勉強していました。明治期の横山大観とか、東山魁夷の作品にあこがれた時期もあって。横山大観の朦朧体の表現が面白いな、と思っていました。

ー写真を始めたのはいつですか?

幼稚園くらいから、半分オモチャのようにカメラを扱いつつ、家族を撮ったりしていたのが最初のきっかけです。

目の前にあったものが、手元に納まって写真という形で残る根本的な面白さというのは、その時期から感じてました。

その後は、小学校高学年から高校まで写真部に所属していました。最初はフィルムで撮影をしていましたね。写真の基礎的な知識は高校あたりには学んでいました。

ー写真から映像へ主な制作方法を変えるにあたってどのようなきっかけがあったのですか?

当時受験した武蔵野美術大学造形学部の映像学科(現在は造形構想学部に学科が移設)は写真と映像が両方学べるのですが、自分の中では、受験時点ではまだ写真の方を学ぶつもりでした。

予備校で写真の他に映像も作ったことがあって、その時に講師の方から映像も面白く作れるんじゃないか、と講評で言っていただいたことはあったんですけど。自分の中ではやっぱり一番は写真をやりたいと思って進み、そのまま入学しました。

でも、受験の時期にうすうすと思ってはいたんですが、いわゆるホワイトキューブに飾られる写真と、それまで自分が撮ってきた作品とのギャップがあることに気づきました。

ホワイトキューブに現代アートの枠組みとして展示される写真は、コンセプチュアルであり、一見しただけではすぐに理解できない部分があります。そういう写真に自分は太刀打ちできないという、一種の拒絶反応というかアレルギー反応がうっすらとありました。

そのうちに、だんだん写真と映像を両方使うようになって、映像の方が自分の中ではしっくりくるように感じ始めました。

静止画は一枚絵で構図を組むものですが、映像はドラマなどではカットでつなぐことがあり、時間軸で操作できる部分への関心が強くなっていったんだと思います。

ー何年生くらいの時ですか?

大学に入って1~2年のときですね。

ー映像に強く興味を持ち、制作に取り入れるようになった経緯を詳しく教えてください。

「The City Layered」シリーズの作品は、映像ではあるけれど、展示としては写真の展示と同じ形式をとっています。

映像と比較すると、写真は基本的には静止していて「静かな」メディアだと思います。

展示会場では、動かない写真に対して、能動的に自分の体を動かして写真を見ますよね。一つの写真をみて、また移動して、っていう。並行的な身体感覚と鑑賞体験になります。

一方でテレビや映画を見るときは、画面の前に座って受動的に視聴し、カットにより時間の操作をされた映像を脳内で整理して流れを理解するという作業をします。これは同じ映像作品でも「The City Layered」を見るときとは違う体験です。

「The City Layered」の場合は写真のような展示形態であることで、もう少し落ち着いて自分の考えと、作品の中に映っているものとの対話が出来ると思います。映像というメディアを使いながら、写真の展示のように鑑賞をしていただくのが、自分の中ではしっくりきています。

「The City Layered」シリーズをモニターで並べて展示するということは、冷静に映像と向き合う瞬間であると思っています。冷静さ、というのは、ある種の鑑賞者に対する想像の余地だと感じています。その分、画面の中にあるものと自分の記憶や経験とのやりとり、対話みたいなもの、その余地が写真のような展示形式には残っていると感じるんです。

映像・写真それぞれで出来る部分・出来ない部分を補いあって、今のこの形式に落ち着いています。

ーたしかに、鑑賞者は客観的な視点を持つことで余裕が生まれ、同時に前田さんの視点も共有することで、個人的な記憶や体験を投影しながら没入していく感覚があるとも感じさせます。

そのように感じていただけたら嬉しいです。

僕がカメラを使って表現するというのは、一旦人の目を離れて機械の目で客観的に第三者のような視点をとることができる、という性質が大きいからです。そこに作者と鑑賞者の接点がまずはあるはずです。そして撮影した映像に、再度、編集という形で作る人の手が加わると、さらにその人の視点がくっきりとしてきます。この作品の場合はあらかじめ1ショットでループを前提にしていて、そうすると構図や被写体で全てが決まるので、そういう点だと撮影も編集の一部と言えるかもしれないですね。

そうして見えてくる視点が鑑賞者の中でも重なり合う。ここではモチーフとなっている反射も、その経験を導く役目を担っていると思います。

今回の場合は大きなモニター画面ではなく小さい画面だからこそ、集中力も作用しています。それによって見る人の視線や環境を作ることを、ある程度狙って作っています。

「The City Layered (Shibuya #4 Nov. 4th, 2019 ED-1)」

人々に想像の余地をもたらし、緩やかな包容力で社会に応答していく

ーこれからやってみたいことはありますか?

コロナ禍を経験して、今まで見たことが無い光景に出会いました。人がいなくなった昨年の春は、遠くないうちに会社のサーバー置き場のためだけの空疎な都市空間が東京にも現れたりするのかなと空想したりもしてました。

しかし、元に戻ろうとする回復力というか、反動も想像以上に早く、それも全世界的に動いていて、あたかも何事もなかったかのような、死者などいなかったかのような落ち着きを急激に取り戻そうとしている現状に、呆然と取り残されてしまうような印象を感じています。

またフィクションの世界だと、共通の敵が現れると争いが一旦止んで、人類が力を合わせて頑張る、といったストーリーが多々あると思うんですが、ある意味それはやはり幻想だったというか。実際には更に争いが増えたり、前々からあった問題が更に浮き上がって、衝突が激しくなったりしています。生活や情報が日々不安定なことから、それまで確かだと思っていた、信じていたことの拠り所が常に絶対でなかったことに気づいたり、他者に対する警戒感や嫌悪の増大によって、方々への不信感が増幅したりしているのではないかと思います。もちろんそこには、個人の自由の下にプライベートな生活、考え方が明るみになってしまう、されてしまうSNSの影響もあると思います。それまで見えずに済んだ、知らずに済んでいたものまで情報として目に触れてしまうので、やはり使い方によってはそうした軋轢を生み出すきっかけになりますよね。

そういう社会の動き、人の動きに対して、何か作品を通して自分なりのリアクションをしなければならない、と感じています。

僕自身はジャーナリズムを追及したいというわけではありません。とはいえ、今まで作ってきた作品は、都市や社会の中で人がどう動いていくかへの関心が含まれています。

僕の作品だけでなく、現代アート、特にメディア技術を用いる作品全般において、必ず社会的メッセージや政治性が入ってくる側面はあります。入れたい、入れたくないとかではなくて、含まれてしまうものだと思います。

よくドキュメンタリーに使われる手法で、ある特定の個人に迫って、問題点を浮かび上がらせるというものがあります。言うまでもなくリサーチはとても重要です。また見る側にとってある程度の解釈の幅があるにしても、一定の決まった範囲での理解をされることは必要だと思います。

ですが僕の場合は人々に突きつけたいというよりは、もう少し俯瞰的な視点で、何かに気づいてもらいたいという思いがあります。あるいは自分で言うとヘンですが、何か人々に対して包容力のある、さまざまな感情を引き受けられる作品、と言った方が正しいかもしれません。そうした点では、画家の石田徹也が目指そうとしたことにどこか近しい部分があるかもしれません。

少なくとも「The City Layered」のシリーズは、一定の幅の解釈を可能な状態で、鑑賞者に対して余地があることがふさわしいと思って制作しています。

これからこのシリーズをどう発展させていくことができるのかは、今もまだ問い続けている途中です。

関連する記事

Category

Pick Up

- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」

- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」

- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」

- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」

- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」

- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」

- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」

- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」

- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」

- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」